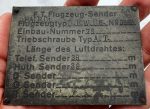

- Bezeichnung: Höhenmesser (für Flugzeuge und Luftschiffe/ Ballone)

- Messbereich: 0 – 5000 m

- Hersteller: Otto Bohne Nachf., Berlin

- Baujahr: ca. 1917

- Werknummer: 16497

- Bemerkung: mit zugehörige Ledertransporttasche, Aufhängeriemen zur Befestigung im Führerraum fehlen

Bemerkung zur barometrischen Höhenmesseung, Quelle: „Die Techniken der Aneroid-Barometer“, 2. erweiterte Ausgabe, Rainer Holland, 2019

https://www.epubli.de/shop/buch/Techniken-der-Aneroid-Barometer-Rainer-Holland-9783748527725/85188

Die Entwicklung der Flughöhenmesser lief parallel zur Entwicklung der Flugzeuge ab. Es wurden stets größere Höhenbereiche und genauere Anzeigen gefragt. An dieser Stelle müssen wir kurz auf die besonderen Anforderungen im militärischen Bereich eingehen, da sie dort am Schwierigsten waren.

Der Kontakt zu den Hintermännern der Internetpräsentation hat diesen Teil des Kapitels überhaupt erst möglich gemacht.

Was ist für einen Piloten im offenen Doppeldecker, hier mit einem Otto Bohne Höhenmesser, wichtig zu wissen? Nicht die absolute Flughöhe über Meeresniveau, sondern im Landeanflug die Höhe über seinem Flugfeld, also eine relative Höhe.

Relative Höhen, sind Höhen über dem Grund, und waren auch für Bombenschützen wichtig, um die Fallzeit

der Bomben bis zum Aufschlag kalkulieren zu können.

Nun kann man mit keinem barometrischen Höhenmesser solche Messungen vornehmen.

Man musste sich anders behelfen.

Der Pilot stellte vor dem Start seinen Höhenmesser auf 0 ein, man sprach vom Nullen. Bei der späteren Landung war bei der Anzeige 0 der Boden wieder erreicht. Bei diesem Vorgang wurden Luftdruck, Breitengrad und Temperatur automatisch erfasst.

In späteren Instrumenten gab es einen extra Nullzeiger dafür.

Ein anderes Verfahren war sinnvoll, wenn die Landung an einem anderen Ort in anderer Höhe erfolgen sollte.

Der Pilot stellte nun an seinem Höhenmesser die Höhe seines Startplatzes auf der Höhenskala ein. Wenn er

dann in einer anderen bekannten Höhe landen wollte, musste er eben nicht bei 0, sondern z.B. bei 520 m

landen. Auch hierbei flossen der Luftdruck etc. in die Justierung ein.

Ein kleiner Nebeneffekt bei dieser Art war, dass während der damals sehr kurzen Flüge von 1-3 Std. die angezeigte

Höhe der absoluten Höhe entsprach, was beim Überfliegen von Hindernissen mit bekannten Höhen ein kleiner Vorteil war. Ansonsten interessierte den Piloten im Flug die genaue absolute

Höhe nicht.

Für den Bombenschützen half die Kenntnis seiner absoluten Flughöhe, wenn er zusätzlich wusste, in welcher Höhe sein Ziel lag. Die Differenz war die relative Höhe, die Höhe über Grund.

Fehlte ihm die Flug- oder Zielhöhe, so konnte nur ein Probewurf helfen. Die Fallzeit bis zum Aufschlag

wurde dann beim Zielwurf als Vorhalt genommen.

Zurück zu den Landungen. Da barometrische Höhenmesser nicht über einen so großen Höhenbereich genau anzeigen können, wurden Landungshöhenmesser vorgeschlagen, die in z.B. den letzten 150 m in Betrieb gingen und in

größerer Höhe mechanisch ausgeschaltet waren. Mit solchen Instrumenten könne man bei nur 1% Fehler immerhin auf 1 m genau messen.

Die Forderungen an Höhenmesser zur Zeit WK1 und WK2 waren: GenaueAnzeige bei der Landung,

Temperaturkompensation, Verringerung der Nachwirkung (Hysterese), gute Ablesbarkeit also Linearität der Skalen. Kein Flattern des Zeigers, Bedienbarkeit mit Handschuhen und guter Witterungsschutz.

Kein Wunder, dass die Höhenmesser von Otto Bohne Nachf. in vielen der militärischen

Flugzeuge zu finden waren. Sie hatten eine Temperaturkompensation mit stabilem Bimetall im ersten langen Hebel, ein Aluminiumgehäuse, eine exzellente Verarbeitung und ein sehr gutes Schutzetui, das auch zur Aufhängung diente.

Weiterlesen